Феноменологический метод в психотерапии самости

Феноменологический метод в психотерапии самости

Введение

В книгах по гештальт-терапии очень распространены функциональные описания самости (self), и поэтому неправильное функционирование самости принято описывать через наблюдение за тем, как она функционирует у клиента (как работают его функции Ид, Персоналити и Эго). Однако, по моему мнению очень многие проблемы с самостью человека решаются посредством феноменологического метода. Парадоксально, но несмотря на то, что гештальт-терапия всячески ссылается на то, что она опирается на феноменологический метод, именно терапия самости у нее осуществляется вне феноменологии. Да, наверное, и как таковой терапии самости в гештальт-терапии в явном виде нет. А вот в селф-психологии Кохута и в интерсубъективном психоанализе самость фиксируется именно в феноменологической парадигме.

Чего стоит определение самости в работе Стороллоу Р. «Клинический психоанализ. Интерсубъективный подход»: «Но мы, приняв эмпатически-интроспективную точку зрения, в первую очередь задаемся вопросом, переживают ли они себя как постоянный центр инициативы или нет. Это переживание личной инициативы — основная составляющая прочно консолидированной Я-организации — для многих пациентов является главным фокусом психоаналитического исследования».

Это чисто феноменологическое описание.

По большому счету интенсивность переживания личной инициативы в жизни – это очень сложное и глубокое чувство, если относится к нему как к феноменологическому индикатору проблем с самостью. Корреляция различных психологических проблем с чувством самости – предмет отдельной статьи. В этой мы попробуем показать:

- Что самость является предметом методически корректно применяемого феноменологического метода Гуссерля в психотерапии.

- Самость «производится» феноменологическим методом, реализуемым преднамеренно или непреднамеренно.

- Поскольку большинство психологических проблем являются функцией от патологий самости, основные психотерапевтические школы, осознают они это или нет, контрабандой или нет используют феноменологический метод.

- Феноменологический метод, изобретенный в феноменологии Гуссерля, методологически полно и целесообразно не был реализован ни в одном направлении психотерапии.

Соответственно, наша статья будет фокусироваться на продуктивной связи феноменологического метода и самости.

Единственное понятие, без которого философское содержание феноменологического метода не может стать психотерапевтическим, по моему мнению – это психоаналитическое понятие катексиса (я не нашел аналога этого понятия в гештальт-терапии, поэтому смело решил его сюда вставить). Поскольку мы будем дальше активно употреблять это понятие, давайте немного разберемся со способом употребления его в психоанализе.

Понятие катексиса означает процесс движения психической энергии у клиента, источником которой является Либидо. Короче, если очень огрублять – это заряженность тех или иных процессов в жизни человека некоей «сексуальной» энергией, привлекательность чего-то (каких-то людей, отношений, образов, себя в конце концов). Это та самая энергия жизни, которая заставляет нас двигаться, чем-то увлекаться, от чего-то получать удовольствие, быть заинтересованным в чем-то. Если не вдаваться в детали, то после Фрейда многие психоаналитики начали связывать катексис уже не обязательно с сексуальной энергией, они начали говорить о некоем первичном процессе взаимодействия матери с ребенком, когда, будучи поддержанным в самовыражении и своей спонтанности, ребенок интегрирует в свой опыт уже на более зрелой стадии развития и сексуальные импульсы (которые становятся вторичными относительно этой энергии спонтанного проявления). У ребенка интеграция опыта катексиса завершается стадией детского всемогущества, после которого в его жизни начинается новая, направленная на мир, экспансия собственной всемогущей активности.

Я думаю, что представленного выше процесса описания катексиса достаточно. Давайте здесь введем еще один термин – катектирование. Он будет обозначать включение тех или иных явлений человека в его процесс катексиса, а также это слово будет означать наделение тех или иных явлений жизни тем самым катектическим значением (жизненной валентностью вещи).

Среди инструментария психотерапии самости есть много чего, но базовая ее компетентность, которую она в идеале должна передать клиенту, связана с феноменологическим методом. Про феноменологический метод говорят нам почти все современные гуманистические направления психотерапии, однако, увы, никто из них не дает достаточно понятных и методически корректных его описаний. Давайте вместо них это сделаем мы.

Давайте посмотрим, что это такое и какова история его появления.

- Феноменологический метод в философии

Понятие «феномена» в философии и психотерапии

В философии Платона выделяют мир ноуменальный (сущностный) и феноменальный – то как этот ноумен воплощается в материи. Всякий раз идеальная лошадиность (идея лошади, ноумен) проявляется по-разному в совершенно разных конкретных лошадях (феноменах). Реальные лошади – это только экземлярификаты, частные проявления (феномены) идеи лошадиности (ноумена). При этом феномены стремятся к полному подобию ноумена.

Гегель придал ноуменальному миру динамику, он сказал, что мир ноуменов (т.е. абсолютный дух) развивается, проходит стадии субъективного, объективного и абсолютного духа. Но о его изменениях мы можем судить только по феноменам – через свою внутреннюю динамику, физический мир или конкретную историю (т.е. все события истории – это феноменальное проявление движения духа). Описание этой феноменальности дает нам феноменологию духа.

После Гегеля эту схему заменили валюнтаристы. Они сказали, что наш мир по-прежнему феноменален, но за ним стоит вовсе не абсолютно рациональный и прекрасный идеальный мир духа, а слепой мир природных сил. Например, «воля к жизни» у Шопенгауэра, «воля к власти» у Ницше, «бессознательное» у Гартмана, «экономический базис» у Маркса (социальная феноменология Маркса вообще произвела фурор в социальных науках и действует до сих пор). Маркс относил множество феноменов социальной жизни (это и есть социальная феноменальность) в истории, искусстве, культуре, даже самосознании человека к следствиям именно экономических процессов. Сегодня такое выявление за явными феноменами социальной жизни скрытой экономической или прочей логики называется критической теорией. Заметьте, что в любом случае в идее феноменальности есть явная, выпячивающая себя нам реальность, собственно феноменов, а за ними скрыто что-то, что эту феноменальность порождает, некая динамическая сила – рациональная или нет – пока не важно.

Однако для философии вопрос о стоящих за феноменальностью силах был принципиальным, потому что отход от рациональности к иррациональности как ценностной установки (или метафизики) открывал неведомое раньше пространство динамических сил, воздействующих на человека. Поэтому, например, Мишель Фуко поспешил отнести Фрейда к трем фигурам подозрения (Маркс, Фрейд, Ницше), разрушившим классическую европейскую метафизику, которая видела за миром феноменальной реальности абсолютно рациональный дух или замысел. Фрейд также фиксирует определенную феноменальность – например невротические симптомы, – но относит их к следствиям неких бессознательных динамических процессов. Однако, в наследство от классической идеалистической философии психоаналитический метод Фрейда предполагал справляться с этими патологическими проявлениями через рациональное освоение аффективного содержания невроза клиента посредством осознания (хотя метод свободных ассоциаций с натяжкой можно назвать осознанием) и интерпретации. На этом интерпретацию психоаналитических понятий мы пока приостановим, потому что мы будем вводить различение аффектов и феноменов чуть позже.

Но!

Здесь как черт из табакерки появился Эдмунд Гуссерль со своим феноменологическим методом и это резко поменяло ситуацию, как в гуманитарных науках в целом, так и в психотерапии и психиатрии в частности.

Дело в том, что он предложил почти научный метод фиксации феноменов через сознание человека и претендовал на получение таким образом абсолютно достоверного и объективного знания. Эффективность его метода обеспечивалась противопоставлением феноменологического метода методам естественных наук, основанных на эмпирических экспериментах со всеми возможными сопутствующими погрешностями, которые эти эксперименты сопровождают (помните про черных лебедей, нахождение которых в Австралии привело к опровержению неопровержимого ранее знания о том, что все лебеди белые?).

Феноменологический метод Гуссерля

У вас не должно быть никаких иллюзий относительно замыслов Гуссерля. Гуссерль, будучи математиком, тяжело переживал методологический кризис оснований в математике на границе 19 и 20 веков. И его даже занесло на время в секту психологистов, утверждавших, что вся математика есть ничто иное как следствие функционирования человеческой психики. Стоит разгадать законы функционирования психики и вы найдете те подлинные основания математики, на которых можно строить ее прочное здание. Но психология так этих законов и не нашла, а Гуссерль пришел к выводу, что никаких экзогенных оснований в математике быть не может. Он был твердо убежден, что в основании математики лежит интуитивное усмотрение сущности, и для создания достоверного знания (речь идет о традиционных интуитивно понятных математических аксиомах, например, что через одну точку можно провести много пересекающихся прямых, о том, что 2 меньше 3, о том, что цвет и запах – разные сущности и т.п.) мы должны получить метод, который это усмотрение гарантирует (он назвал это усмотрение «идеацией»).

Причем, поскольку идеация является актом сознания, а сознание оперирует чем-то ему данным, у Гуссерля почти все примеры работы сознания разбираются на примере восприятия, и это старая традиция, которая в частности предполагает, что познаем мы с вами через ре-презентацию. Т.е. сначала мы имеем презентацию вещи (она явлена нам через ощущения), а потом воспроизводим ее нашим воображением (ре-презентируем). Фактически моделируем, обнаруживаем некий универсальный смысл вещи – ее понятие, которое указывает на ее функцию в нашей деятельности (стул – это не столько тот вот предмет у шкафа, сколько то, на чем можно сидеть).

Что здесь есть феноменальность? Стол предстает пред нами в своих явлениях. Мы смотрим на него с разных сторон и в разное время он нам явлен разными презентациями – разными сторонами.

Репрезентация – это когда наше сознание синтезирует эти стороны, причем не только из прошлого, но из будущего (мы представляем, как может выглядеть этот стол, если мы посмотрим на него с какой-нибудь еще не опробованной нами перспективы, например снизу, а поскольку наше воображение рисует нам множество вероятных будущих этого стола, то возможные презентации стола образуют горизонт возможных презентаций. Многие специалисты по познанию неоднократно видели схожесть концепции “горизонта смысла” с концепцией фигуры и фона в гештальт-психологии (для простоты мы будем считать далее, что когнитивный механизм фигуры/фона и смысла/горизонта смыслов идентичен). Итак, сознание синтезирует множество явлений, презентаций стола в единое пред-ставление о нем. Собственно, этот шаг и есть переход от феноменальности к феномену. И уже в этом феномене мы можем обнаружить (хотя для этого необходимы еще шаги) цель нашего познания – понятие стола, как предмета, на котором можно разместить другие предметы. То, что мы только что описали – фактически кантовская схема познания, воспроизведенная Гуссерлем. Что же нового внес Гуссерль в схему Канта?

- Естественная и феноменологическая установка

Итак, доступ к идеальным сущностям, понятиям лежит через феномены – то, через что пред нами предстают эти вещи. Соответственно, чтобы начать познание мы должны получить доступ к феноменальности. Первейшей проблемой на этом пути становится так называемая естественная установка.

Естественная установка означает, что мы вычеркиваем себя со всем нашим когнитивным аппаратом из процесса репрезентации мира. Он для нас существует до и вне нас, мы думаем, что ничего не вносим в процесс репрезентации. Беда естественной установки состоит не столько в том, что через нее невозможно отличить мир реальный, об психотического бреда, например, или галлюцинаций, но в том, что мы в нашу репрезентацию, сами того не замечая, вносим уже существующие теории, мы мир видим сквозь них, а не сам по себе. Только отказ от естественной установки и неосознаваемых привнесенных теорий дает нам доступ к вещам самим по себе. Но как этого добиться? Нам в этом поможет феноменологическая установка.

- Феноменологическая установка

Феноменологическая установка работает очень просто. Она просто предполагает при любом утверждении или репрезентации констатировать, каким актом сознания мы фиксируем предметы сознания. Вот передо мной стоит дом, каким актом сознания я его воспринимаю/репрезентирую? Правильно - восприятием. Но, когда я пишу эти строки, я смотрю на клавиатуру компа, а дом представляю как-то иначе. Как – воображением, воспоминанием? Давая ответы на эти вопросы, вы сможете различать не только, как ваше сознание репрезентирует те или иные вещи, но и каким образом в актуальное восприятие вы вносите некое экзогенное восприятие – например некие непережеванные теории, чужие мнения и предрассудки и т.п. Связь акта сознания (воображения, например) и объекта сознания (например, дома) Гуссерль назвал интенциональностью и провозгласил законом – отныне сознание всегда интенционально – оно всегда направлено на что-то, какой-то интенциональный объект (дада, интенциональность он взял у Франса Брентано, чьи лекции посещал не только он, но и Фрейд). А процедуру поиска интенциональностей в своих процессах репрезентаций Гуссерль назвал феноменологической редукцией.

Мне кажется достаточно очевидным, что то, что в гештальт-терапии называется о-сознанием является феноменологической редукцией, т.е. поиском способа, каким наше сознание фиксирует то или иное феноменальное содержание. И в этом есть принципиальное отличие использования феноменологического метода Гуссерля в психотерапии. Т.е. отныне методически, чтобы зафиксировать феноменологию (проявлений его аффектов, неврозов, застреваний катексиса) клиента нам самим надо для себя дать отчет, каким способам я эту феноменальность фиксирую, каким актом сознания. Между прочим, передача этого навыка клиенту, освоение им способов генерирования феноменов своего собственного опыта, пусть даже и интроспективного, превращает аффекты в феномены и оказывает целебный эффект или эффект связывания самости, интеграции опыта, но об этом позже.

- Феноменологическая редукция

Не только классическая философия, но и все современные когнитивные науки говорят нам о том, что человек входит в мир идеальных сущностей, смыслов и значений через освоение языка. Да, говорит, Гуссерль, но для человеческого опыта важно присвоить себе эти, хранящиеся в языке сущности и смыслы, и феноменологическая редукция позволяет сделать это – наделить пустые значения языка значением собственного опыта. Он называет это «исполнением значения» или «реактивацией смысла». Отсюда еще одним принципиальным моментом феноменологии является постулирование допредикативности (т.е., если сильно огрублять – дословесности, довербальности) смысла.

Гуссерль говорит нам, что поиск того самого смысла репрезентированной вещи или интенционального объекта должен удерживаться в дословесном состоянии. Т.е. мы нашли подлинный смысл вещи, сфокусировались на нем как на феномене до того как назвали его определенным словом и только потом дали ему соответствующую привнесенную экзогенную метку языка (т.е. слово). Именно перед тем как давать феномену словесную метку, следует дать ему – феномену - предстать во всей полноте, покрутить его своем сознанием разными сторонами.

Вот перед вами «стол», но до присвоения этого слова с определенным смыслом вещи вы видите предмет, с которым можно много чего сделать, на нем можно и посидеть, его можно использовать и как дрова, так вот феномен полностью формируется в этом воздерживании от окончательных номинаций (присвоении имен). Для того, чтобы получить феномен этого предмета нам необходимо удерживать в фоне нашего непосредственного восприятия весь горизонт возможных смыслов этого предмета. Поздравляем, искомый феномен найден!

Итак, для этого мы предмет нашего восприятия связали со способом восприятия, занесли ногу к наделению этого феномена значением слова из языка, но так ногу на пол и не поставили. Я думаю, если быть методически корректным, то на этом этапе мы с вами закончили феноменологический анализ вещи. По моему мнению именно на этом этапе заканчивает действовать метод осознавания в гештальт-терапии. Мы синтезировали множество способов восприятия феноменальности клиента в едином синтезированном феномене или системе феноменов, но пока никакими теоретическими понятиями их не назвали. Еще раз подчеркнем: феноменологией это станет, когда вы будете удерживать множество теоретических объяснений феноменальности клиента и не будете выбирать только одну.

Есть определенные трудности с аппликацией этой схемы на практику психотерапевтов. Потому что одно дело разбирать феноменологию стола с такими актами как восприятие, воображение и воспоминание, а другое говорить про феноменальность клиента и наши акты сознания, в которых она предстает. Однако здесь не стоит расстраиваться. На длительных психодинамических курсах нас этому и учат – фиксировать запрос, телесные проявления клиента, свои чувства относительно его проблем и т.п.

Но нас при этом учат и вовсе не феноменологическим в смысле Гуссерля вещам – различным теориям личности, характерологии и акцентуации. Потом с их помощью нас учат относить клиента к той или иной классификации через определенные признаки (ага, называют это они «феноменологией» клиента). Давайте этот подход, которые был придуман вполне в духе классической метафизической феноменологии, мы не будем называть собственно феноменологическим, потому что в итоге для нас первичным будет не наша встреча с клиентом, не собственно мы, наш опыт, и не собственно клиент с его опытом, а классификация.

- Эйдетическая редукция и интерпретация в психоанализе

На самом деле на предыдущем пункте феноменологический метод не заканчивается. Поскольку мы не должны забывать о цели нашего предприятия, поиска сущности вещи. Как от феномена перейти к вещи самой по себе с ее сущностью? Гуссерль отвечает нам: через метод варьирования. Вот дан нам стол в различных актах сознания (восприятие, воспоминание, воображение), и то, что общего есть в феномене вещи и есть ее суть. Это, например, функция размещения предметов на нем. Этот единственный смысл стола повторяется во всех способах данности и в различных феноменах стола.

Смотрите, что при этом получается. Сущностное единство вещи (стола), а также место этой сущности в ряду других сущностей (например, стула и пр.) задает целостность нашего опыта с одной стороны. Гуссерль говорит, что наше сознание как-то само синтезирует этот единый смысл вещи в разных актах нашего сознания и назвал он этот процесс пассивными синтезами. С другой стороны, мы феноменологически фиксируем, что все акты нашего сознания, собственно наши, принадлежат нам. Эту принадлежность к “Я” самих актов сознания Гуссерль назвал трансцендентальной субъективностью. И эта принадлежность к “Я” наших актов сознания – второй полюс, задающий целостность нашего опыта (помимо пассивных синтезов). Лично для меня именно на этом и заканчивается феноменологическая работа. Она заканчивается интегрированным, целостным опытом, в котором ясны сущности явленных в феноменах вещей. Мне кажется именно этого и добивается психоанализ через метод интерпретации.

Когда клиенту и аналитику обоим становятся очевидны и ясны феномены клиента – его систематические переживания или поведенческие реакции на события собственной жизни (а значит аффект стал феноменом), аналитик дает интерпретацию проявленного феномена. Т.е. феномену присваивается некая рациональная сущность. В реальности психоаналитики рисуют клиенту некую картину мира его отношений с его «психологическими объектами», т.е. мамой, папой и сиблингом. И тем самым клиент интегрирует зафиксированный феномен в свой опыт. Но на мой взгляд здесь есть два момента, на который стоит обратить внимание.

Первый. Интерпретация хороша, когда она катектирована клиентом и тем самым дает переживаемый инсайт. Но при этом она должна для клиента быть только одним из возможных вариантов интерпретации происходящего. Именно его осознание определенной условности интерпретации будет давать ему законченный феномен. И уже его собственная версия интерпретации причин появления его феномена, его концептуализация собственных проявлений, присвоение себе опыта номинации феномена завершает для него интеграцию аффекта в опыт.

Второе. Обратим внимание на то, что через картину психодинамических процессов клиент начинает понимать свои собственные аффекты. Т.е. процессу интеграции опыта предшествует стадия просвещения клиента. Его посвящают в картину мира психодинамических процессов. Часто через выхолощенную версию – т.е. ограниченный набор персонажей его психодинамической жизни, но сами интерпретации психоаналитика вытекают из его рабочей онтологии. Именно этим использование интерпретации в психотерапии отличается от использования интерпретации в психотерапии самости. Психотерапия для интерпретации использует элементы катектированного мировоззрения клиента, добавляет свои метамодели или метамодели из культуры, внимательно отслеживая катектируемость этих элементов клиентом. Здесь возникает проблема несистемного противоречивого мировоззрения, генерирующие «ложные убеждения» клиента, на что почти никогда не обращают внимание психодинамические психотерапевты.

Поэтому для психотерапии самости лучшего всего подходят специалисты, разбирающиеся в процессах катексиса с одной стороны, а с другой специалисты, умеющие системно работать с мировоззрениями и картинами мира, т.е. философы.

Интеграция опыта клиента через порождение интерпретаций в интегрированном опыте психотерапевта

А теперь давайте накидаем простенькую модель того, как работает феноменологический метод в психотерапии.

К нам приходит клиент со своим запросом. Как правило, за его формальным запросом стоит некий его аффект. Наличие этого аффекта я просто постулировал, но из моего опыта получается, что никакой разговор ни о каком деле не будет осмысленным, если он не заряжен для клиента какой-то энергией (т.е. катектирован). И на этом вот катексисе, если он есть, можно решить любую проблему. А если его нет, его отсутствие и становится проблемой, которую должен решать психотерапевт.

Парадокс состоит в том, что, если цель клиента или его запрос катектированы, то к психотерапевту такие люди обычно не обращаются. Они просто действуют, обратившись за разовыми консультациями. Обращаются к психотерапевту они тогда, когда их план действий, их намерения, их цели не катектированы, не заряжены внутренней энергией. В силу каких-то неясных для клиента причин произошло декатектирование его целей и намерений и за возвратом катексиса (энергии) он к психотерапевту и приходит.

Но, поскольку эта энергия должна где-то находить выход, то в жизни клиента появляются внезапно возникающие аффекты (страхи, панические атаки), импульсивные действия, отчаяние, а чаще всего просто создается ощущение истощения энергии. Типичным признаком такого замыкания энергии является ощущение неподлинности существования, непринадлежности тех или иных собственных интересов и желаний, ценностей и намерений себе, короче несвязность и слабость самости, ощущение, что не ты контролируешь собственную жизнь, а чувства, мысли и эмоции принадлежат не тебе, целые части, элементы самости не одухотворены, не живут, они как бы парализованы, находятся под постоянной анестезией. Короче, в нашей жизни появляется аффект.

Тогда следующий шаг, согласно феноменологическому методу состоит, во-первых, в осознании аффекта, выяснении способа данности его сознанию. Конечно, аффект потому и является аффектом, что он не осознается, поэтому возвращение к осознанию аффекта означает превращение его в феномен сознания клиента. Через сознание психотерапевта и диалог с клиентом. Психотерапевт помогает связать проявляемый аффект со способами его не/переживания клиентом. Однако, как правило, стиль существования, стиль индивидуального переживания клиентом себя самого от осознания одного конкретного аффекта не изменится. Нужна систематическая работа, в которой как клиенту, так и психотерапевту станет очевидна некая система его самости, катектированное движение и развитие его самости по различным составным частям его личности: интеллектуальным, духовным, физическим и т.д.

Понятно, что связывать это все должна Я-концепция (то же катектированная, в данном случае это принятие себя, наделение самого себя для себя некоей привлекательностью, принятие себя и “любовь” к себе), как рефлексия и представление человеком самого себя. В этом пункте чрезвычайно важна способность психотерапевта генерировать смысл происходящего с клиентом. Смысл, катектированный как для клиента, так и для психотерапевта. Через этот смысл, феноменальность, которая достигается в процессе осознания аффектов, преобразуется в феномен. Принципиально важен здесь собственно не сам смысл, заложенный в интерпретацию (а генерирование смысла происходящего с клиентом психотерапевтом и есть интерпретация), но возможный горизонт смыслов, их вариативность. За счет этого достигается феноменологическая целостность (то есть допредикативная в языке Гуссерля целостность) опыта клиента. Откуда следует возможность клиента уже самостоятельно выбирать законченные варианты смысла для своих аффектов.

За счет чего все это может происходить? За счет феноменологического метода психотерапевта.

Когда в кабинет к нему заходит клиент и начинает что-то рассказывать, психотерапевт реагирует на клиента своим собственным опытом, опытом, который может быть по-разному осознан, с разной глубиной, по-разному концептуализирован. Чем шире феноменологический опыт психотерапевта относительно самого себя, а также чем большим количеством вариантов картин мира оперирует психотерапевт, чем больше он эмпатически понимает и принимает различные философские и мировоззренческие взгляды различных людей, тем большую вариативность и глубину интерпретаций он сможет генерировать.

Реакция психотерапевта (в основном конечно в фокусе находится его сфера переживаний), дает ему различную феноменальность клиента. Самое главное для него понять, эти реакции – это его собственные, встреченные ранее в опыте переживания, или нечто, появившееся при непосредственном контакте с клиентом. Если первое, то он может либо свой опыт преподнести клиенту (но это зависит от ситуации), либо оставить при себе. Если второе, то психотерапевт вместе с клиентом (вернее выступая фасилитатором их взаимодействия), в том же порядке проделывает свою феноменологическую работу, только согласовывая свои выводы и встречающиеся феномены с клиентом, поскольку в первую очередь они работают над опытом клиента. Здесь впору вспомнить о теме интерсубъективности, о теории поля, о том, как одни и те же феномены появляются в общем для нескольких человек пространстве и как они становятся предметом оперирования как для каждого индивида в частности, так и для группы в целом, но так мы слишком далеко уйдем.

Клиническая и феноменологическая парадигмы психотерапии

Меня часто спрашивают, чем отличается клиническая и феноменологическая парадигмы психотерапии. Я отвечаю: целями и инструментарием. Но благодаря материалу выше мы можем очень четко объяснить эту разницу.

Психотерапия действует в рамках клинической парадигмы. Т.е. она воспринимает феноменологию клиента как симптоматику его психодинамических патологий. Отвлекаясь от собственного опыта терапевта и связывая феноменологические проявления клиента с диагностическими таблицами.

Психотерапия самости связывает феномены клиента с усилением его самости не для излечения клиента от патологий катексиса, а для управления катексисом в межчеловеческом пространстве. Сначала пространстве взаимоотношений психотерапевта и клиента, затем на уровне взаимодействия клиента с другими участниками запускаемой им деятельности.

Поэтому для психотерапии самости, во-первых, исключительно важен организационный контекст функционирования его самости, а, во-вторых, он не может обходится от эффективной работы с интерсубъективными картинами мира, философиями и мировоззрениями.

- Практика феноменологического метода в психотерапии

Что скрывают феномены

Входом в какую реальность являются феномены, которые мы можем наблюдать в работе с клиентом?

Почему феноменологический метод ухватывает суть человеческой самости и предназначен именно для этого, а не для «познания» внеположенной и независимой от нас реальности?

Если феномены – это дискретные, распределенные во времени элементы какого-то единого психического явления или процесса, то как из них составить картину происходящего с клиентом?

На все эти вопросы мы должны дать ответ, если хотим практиковать феноменологический метод осознанно.

Напомним изначальную схему работы с феноменами.

Феномены, говорили мы, традиционно в философии рассматривались как явная форма чего-то скрытого (ноумена). При этом, как мы увидим позже, в некоторых философских концепциях феномены рассматриваются как нечто самостоятельное, ничто за собой не скрывающее, но об этом мы поговорим дальше. В психотерапии самости именно феноменальность клиента и интерпретация феноменальности позволяют зафиксировать самость клиента. Поэтому так важно понимать, что именно стоит за феноменами, где и когда начинаются одни феномены и заканчиваются другие, можно ли говорить о развитии того, что стоит за феноменами через динамику самой феноменальности, зависит ли эта динамика от нашего собственного развития и т.п.?

Нас будет интересовать не столько феноменологический метод в качестве дескриптивной техники – т.е. техники описания того, что происходит с клиентом, сколько связка самого феноменологического метода с терапевтическим эффектом, эффектом понимания клиентом терапевта и терапевтом клиента и в конечном итоге эффектом собирания и связывания самости клиента.

Однако овладение феноменологическим методом начинается с освоения техники дескрипции – т.е. объективного, не замутненного никаким субъективизмом описания проявлений самости клиента.

И именно в таком ключе чаще всего употребляется термин «феноменология клиента» в клинической парадигме. Феноменология клиента – это некие эмпирические факты о проявлениях неких симптомов, это совокупности симптомов (синдромы) и т.п.

Однако, в рамках методологии науки уже достаточно хорошо описано, что не бывает чистого описания феноменальности. Все равно клинический психолог «выходит» на клиента уже будучи вооруженным различными метриками симптомов, характерологий и т.д., а главное неким своим собственным отношением к феноменальности клиента. Клиническое описание становится только подтверждением или опровержений гипотез клинического психолога. Поэтому даже для корректного описания «феноменологии клиента» в клинической парадигме необходимо осознавать свои установки, свои способы генерирования гипотез относительно клиента, свои способы фиксировать феноменальность, а это и есть установление интенциональных связей между содержанием наблюдаемого (ноэмы) и способом фиксации (ноэзы) этого наблюдаемого. Если содержание наблюдаемого (ноэма) зависит от способа наблюдения (ноэза) и, если не осознавать всякий раз эту связь, то мы можем попасть в ситуацию, когда, например, мы будем свое содержание выдавать за содержание (так и работает проекция) клиента, а галлюцинации не будем отличать от «реальности».

Все это понимали теоретики и практики (особенно практики) многих дисциплин и подходов, работающих с человеческой самостью, поэтому имплицитно феноменологический метод присутствовал в каждом из них. И если нам необходимо использовать все полезное, что уже наработано на тему феноменологии самости, нам необходимо проанализировать эти наработки.

Мы верим в то, что методически последовательное применение феноменологического метода позволит построить эмпирический фундамент для проверки, применения и генерирования знаний о человеке в ходе различных практик развития человека. К сожалению, несмотря на большое количество разговоров о феноменологии и феноменологическом методе в психологии, психотерапии и психиатрии, нет достаточного количества методических и дидактических текстов. Этот пробел мы и попробуем заполнить.

Феноменологический метод и мера человеческого в человеке

Что такого заманчивого есть в феноменологическом методе?

Помимо чисто философских соображений – завязанность феноменологического метода на собственные интенциональные акты психотерапевта или терапевта гарантирует обнаружение интенциональных связей у клиента, а значит самость психотерапевта гарантирует самость клиента, - есть еще и методологические.

Основной из них такой. Феноменологический метод есть мера человеческого в человеке, т.е. основа гуманистического подхода к человеку. Связано это с тем, что к описанию человека применяются не какие-то изолированные от него самого, от его самости инструменты, типа характерологических черт, симптоматических комплексов и т.п.

Для описания клиента берутся не столько инструменты описания только одной из его сторон или нескольких (а из них человека в целом не увидеть), а то, что фиксирует человека в целом. Т.е. измерительным и описательным прибором одного человека может быть только другой человек, а не измерительный прибор, фиксирующим только одну сторону рассматриваемого объекта (“вес”, “длина”, “цвет” и т.п.).

Собственно, именно этот момент и является отличительной чертой феноменологического метода.

Дело в том, что даже если вы берете изолированные данные о человеке, то интерпретируете вы эти данные самостоятельно и сама суть интерпретации предполагает выход за границы этих самых данных. Т.е. общая картина клиента (клиническая картина) избыточна относительно самих данных (их всегда можно интерпретировать иначе). И проверку своих гипотез и интерпретаций вы тоже осуществляете своими действиями, своими терапевтическими интервенциями, которые находятся в пространстве живой коммуникации, понимания и взаимодействия с клиентом.

Отсюда следует, что минимальным требованием для феноменологического описания будет установления связи («корреляции») описываемого, со способом описания. Или мыслимого со способом мышления. В феноменологии Гуссерля это называется ноэма (то что мыслиться, воображается, предполагается и т.п., т.е мыслительное, воображаемое, предполагаемое содержание) и ноэза (сам акт мышления, воображения, предположения и т.п.). В дальнейшем мы будем эту связь ноэмы и ноэзы будем вслед за Гуссерлем называть интенциональным актом. А сам феноменологический метод будем рассматривать в следующих смыслах:

- Основные психические процессы клиента, которые обычно называются «феноменологией» клиента, мы будем фиксировать как совокупность его интенциональных актов или интенциональностей. А вот его жизнедеятельность, с которой ведется работа на сессиях мы будем называть интенциональным процессом, связывающим интенциональные акты в какой-то своей имманентной логике.

- Сам метод «доступа» к «феноменологии» клиента терапевтом мы также будем рассматривать как терапевтический интенциональный акт, но уже самого терпевта.

А наличие феноменологического метода в той или иной школе мы будет фиксировать через присутствие в терапевтическом процессе представлений и методов практики в указанных выше плоскостях.

Вот вам простейшая задача. Как вы понимаете, что у человека тревога? Если по его поведенческим чертам, положению тела и т.п., то у вас клинический подход симптоматического описания диагноза. Если вы ощущаете потребность утешить страдающего, у вас есть импульс поддержать человека, вы ему сопереживаете и в этом сопереживании присутствует его тревога, которую вы эмпатически чувствуете – это уже феноменология. Потому что о тревоге клиента вы знаете из непосредственного опыта, а не косвенно - из списков симптомов.

Объектные отношения как базовый интенциональный процесс самости

Теперь наконец перейдем к психоанализу.

Что можно назвать феноменологией клиента в психоанализе? Обычно речь идет о специфике проявлений его индивидуальной психодинамики. Ноуменальный мир предстает в психоанализе как представление о некоем идеальном порядке развития человека (помните про анальную, оральную, генитальную и прочие стадии развития ребенка?). Застревания человека на каждом из этапов и патологии, возникающие на этих этапах, проявляются в специфическом поведении и симптоматике. Характеристики этих проявлений можно сгруппировать в типы и виды. Так и появляются такие симптоматические комплексы как “шизойды”, “невротики”, “параноики”, “психопаты”, “нарциссы” и т.п. Феноменологическое описание их (как и в феноменологическом описании психопатологий в «Общей психопатологии» К.Ясперса) дает нам проявление этих психопатологий. Итак, ноуменальный мир в психоанализе – это идеальный процесс психического развития человека, а феноменология – это проявление отклонений от этого идеала.

Каким образом «даны» феномены психоаналитику? Через наблюдение за человеком – его телесными проявлениями, речью, содержанием мысли и прочим? Все это весьма далеко от нашего понимания феноменологического метода, это вполне обычная клиническая парадигма и поэтому мы спекулировать на наличие здесь феноменологического метода не будем.

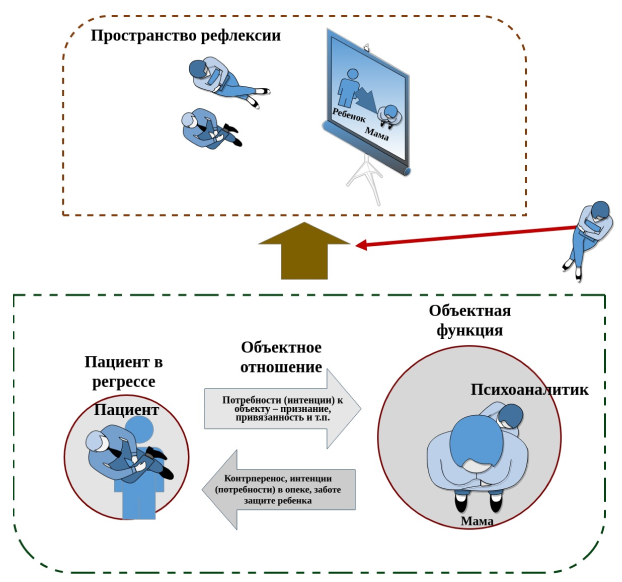

Феноменологическая революция в психоанализе на самом деле произошла во время открытия контрпереноса, когда стало понятно, что основным источником информации о феноменологии клиента может стать феноменология психоаналитика – на что, как и посредством каких своих собственных реакций психоаналитик реагирует на клиента. Психоаналитик осведомлен о своих реакциях и поэтому через рефлексию их (осознание своей собственной интенциональности) получает непосредственный доступ в эмоциональный мир клиента, причем не столько с точки зрения проявлений, сколько с точки зрения содержания проявлений самого клиента в психоаналитическом контакте.

Есть отличный пример вполне феноменологического описания соответствующей симптоматики клиента:

https://drive.google.com/file/d/0B0DL_m18UdoQRnRKS29VS0J2MU0/view

Однако, если задать вопрос аналитику, феномены чего он фиксирует в контрпереносе, мы с вами получим ту самую таблицу по ссылке, т.е. отнесение собственных переживаний к определенной психопатологической категории. А ведь это есть та самая предпосылочность познания, которую Гуссерль относил к естественной установке.

Совсем иначе, по-феноменологически контрперенос концептуализируется у интерсубъективных психоаналитиков, но здесь мы пока пытаемся описать некоторую обобщенную аналитическую позицию, поэтому об интерсубъективных аналитиках мы говорим в другой раз.

Где начинаются и где заканчиваются феномены в практике психоанализа? Как я понимаю, речь идет о повторяющихся из сессии к сессии схемах поведения клиента и реакциях на них аналитика. Если содержание этих взаимных реакций помещается в пространство коммуникации аналитика и клиента, то тем самым происходит аналитическая проработка. Однако сам терапевтический эффект достигается через замещение аналитиком отдельных функций объектов клиента (папы, мамы, сиблинга), т.е. когда клиент переносит на аналитика свое отношение к отцу или матери, терапевт включается в этот перенос своими переносом, а затем подвергает складывающиеся отношения рефлексии. Тем самым с одной стороны он может выровнять исторически сложившиеся у клиента патологические отношения с внутренними объектами, а с другой, заняв ресурсную для клиента позицию объекта, скорректировать те проблемы психологического развития пациента. Клиент как бы в лабораторных условиях обретает опыт, который недополучил в своем развитии.

Что здесь феноменологического?

Заметьте, удивительную похожесть структуры опыта клиента во время психоанализа и структуру интенционального акта, описанного нами выше.

Большинство актов поведения клиента на психоаналитических сессиях рассматриваются как направленные на интенциональный объект (те самые объекты – маму, папу, сиблинга).

Каждый акт поведения специфицирует функцию объекта (от мамы – потребность в тепле и близости, от папы – например, признания). Не знаю, можно ли сказать, что здоровую динамику задают по психоанализу стабильные интенциональные отношения с объектной функцией или есть определенная динамика этих отношений, но думаю структура интенционального процесса понятна.

Тогда психоаналитик встает в функциональное место психодинамического объекта и из этого места, имея бессознательно вмененные клиентом “полномочия”, начинает реактивировать устоявшиеся формы отношений этого объекта с клиентом. Поскольку сам аналитик также относится к клиенту интенционально, какую объектную функцию для него играет клиент? С логической точки зрения обратную – сына, дочки, брата или сестры. Не знаю, есть ли какое-то название для такой функции клиента в контрпереносе аналитика, но с логической точки зрения было бы правильно предположить, что есть, а саму технику контрпереноса связать с опытом построения таких «родительских» отношений с клиентом.

Здесь важно подчеркнуть еще 2 важнейших момента отношений. Лабораторность, искусственность психоаналитических отношений создается за счет специально выделенного пространства рефлексии, когда объектные отношения жмутся на паузу и психоаналитик показывает клиенту, что же между ними разворачивается.

Рефлексия запускается через интерпретацию психоаналитика, хотя в психоанализе Кохута сама эта рефлексия является одной из функций объектных отношений – функции отзеркаливания, что опять же не предполагает когда-либо встречи двух реальных людей.

Еще один вопрос связан с динамикой самих проигрываемых отношений. Они статичны, в идеальном варианте стабильно выполняются человеком или развиваются? Про психоанализ я пока не знаю ответа на этот вопрос. Может знаете вы.

Однако, пока совершенно достаточно данных для того, чтобы говорить о базовом интенциональном процессе в психоанализе. Хотя, заметьте, для этого нам понадобилось связать объектные функции с удовлетворением потребности клиента, а это не совсем психоаналитический заход.

Аффекты и феномены

В самом психоанализе, благодаря неустанному теоретическому труду есть прекрасные наработки по вопросам, которые мы бы отнесли к феноменологическим. В частности, теоретики группанализа отлично проработали вопрос об интерсубъективности групповых феноменов, но об этом мы поговорим в отдельной статье, посвященной организационному катексису.

Совершенно в логике феноменологии психоаналитики описывают и свою точку зрения относительно аффектов. Если аффект – это основной предмет психоаналитической проработки, то мы можем связать его существование с интенциональностью. Мне кажется достаточно очевидным, что аффект является таким переживанием, которое как бы лишено интенциональности. К сожалению, само слово пере-живание содержит в себе коннотации с интенциональностью, но я пока не могу подобрать термина лучше. Итак, аффект – это некое содержание переживание («что» переживается), без связи с тем «как» оно переживается.

К психоаналитику приходит пациент с каким-нибудь непонятным для него душевным явлением: панической атакой, внезапным параличом руки, бесконечной фоновой тревогой и т.п. И он не понимает и не знает, откуда и как эти аффективные переживания появились.

Психоаналитик методом интерпретации, т.е. через символизацию (или о-смысление) связывает в сознании клиента аффекты (ноэмы) с интенциональными актами (ноэзами), т.е. вытесненными из сознания способами переживания этих аффектов.

Тем самым через интерпретацию происходит ре-активация интенциональных актов. Теперь содержание переживания связано с самим способом переживания, т.е. образован полноценный интенциональный акт, а наш аффект стал в собственном смысле слова феноменом.

Таким образом психоанализ возвращает феномены в жизнь человека. А жизнь человека становится полноценной.

В заключении еще раз подчеркнем то обстоятельство, что аффект обретает свою интенциональность через практику означения, которой является психоаналитическая интерпретация и пока совершенно непонятно, какова природа этого эффекта.

Мы поговорим о природе этого эффекта позже.

Феноменология в гештальт-терапии

По моему мнению в гештальт-терапии феноменологический метод получил наиболее полное применение среди всех существующих школ развития человека. Правда это не всегда очевидно. Ниже я попытаюсь обосновать свой вывод. При этом, мне кажется, что причиной методически корректного применения феноменологического метода в гештальт-терапии является вовсе не близость ценностных ее оснований экзистенциально-феноменологической философии, а фактически полная идентичность методологических выводов феноменологии Гуссерля и гештальт-психологии.

Итак, чем же так близка феноменология гештальт-терапии?

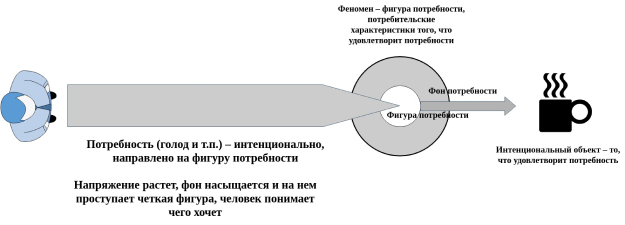

Начнем с того, что само понятие феномена в гештальт-терапии достаточно четко выделено. Феномен это скорей всего «фигура», т.е. то, что может удовлетворить потребность клиента. Как сама динамика проявления феномена, так и то, что за ним скрывается здесь достаточно четко обозначено. За фигурой скрывается потребность клиента, динамика определяется перекачиванием энергии между фигурой и фоном, а конкретное содержание фигуры определяется тем, чем конкретно удовлетворяется потребность. С динамической точки зрения мерцание фигуры и фона отлично описывают саму динамику появления и исчезновения феноменов. Именно появление и исчезновение феноменов фиксирует гештальт-терапевт. С одной стороны, это могут быть совершенно конкретные потребности организма, а с другой то, что можно получить исключительно во взаимоотношениях. Сравните фигуры, которые удовлетворяют потребности на уровнях у основания пирамиды Маслоу с теми, которые находятся на ее вершине.

Гениальность гештальт-терапии заключался в том, что, взяв за основу динамику формирования и исчезновения фигур, ее основатели сформулировали универсальный процесс формирования и удовлетворения потребностей. По большому счету – это уже не просто описание структуры интенциональности, а описание ее динамики. Это то, до чего даже Гуссерль не догадался. Эту динамику гештальтисты стали называть циклом контакта.

И тут появляются необходимость прояснения различных контекстов употребления термина “феноменология” в гештальт-терапии:

- С одной стороны – феноменология означает фиксируемый терапевтом индивидуальный стиль формирования и насыщения фигур.

- С другой стороны – феноменология – это проявления прерывания на каждом этапе цикла контакта в тех или иных формах (ретрофлексия, проекция, эготизм и т.п.). По сути – это частный случай предыдущего пункта.

- С третьей стороны – это то, что относительно клиента фиксирует терапевт в своем опыте терапевтических отношений.

Мне кажется, что чтобы окончательно снять все разночтения относительно слова «феноменология» в гештальт-терапии мы должны разобраться с интенциональной структурой цикла контакта.

Начнем с того, что все эти вполне в духе клинического подхода диагностические термины и понятия, типа прерывания контакта (и которые сильно напоминают «сопротивления» в психоанализе), вполне необходимы для терапии, но располагаются не столько в самом феноменологическом процессе терапии, сколько в пространстве супервизорского мышления и рефлексии терапевта.

Мне кажется, что феноменологичным в первую очередь является сама структура процесса появления и удовлетворения потребности, которую расписали теоретики гештальт-терапии. Давайте более подробно разберемся в ней. Посмотрите на рисунок:

В нем есть все необходимые элементы интенцинальности:

Есть субъект интенциональностей – человек.

Есть ноэза – само желание или потребность, которая всегда направлена на ноэму – то, что удовлетворит потребность.

При этом сама ноэма (то, что желает желание) предстает в виде взаимодействия фигуры и фона.

Однако сама фигура желания еще не есть то, что ее удовлетворит – это пока предметно оформившаяся потребность, потребность в чистом виде (сравните свое желание кофе, его желаемый вкус, теплоту и т.п. и реальный кофе, который удовлетворит эту потребность, будет ли разница?).

Я уже писал, что фигура/фон в гешальт-психологии идентична понятию “смысла” и “горизонта смысла” в феноменологии Гуссерля. Единственное принципиальное отличие гештальтистской схемы от гуссерлианской – это как раз функции смысла. Забегая дальше, скажем, что именно оперирование со смыслом придает интенциональности желания формат целенаправленной, коммуникативной деятельности, которую совершенно игнорировали гештальтисты и понятно почему. Потому что в структуре индивидуального опыта, всегда структурирующегося внешним экзогенным смыслом, важно еще достичь стадии перманентного переживания, не замутненного привнесенными теориями, которые гештальтисты называют интроектами.

Подчеркнем еще раз, что гениальность гештальт-терапевтов заключалась в том, что они статично изображаемой структуре интенциональности приписали динамику и связали с гомеостазом организма, т.е. придали форму цикла.

Поначалу «организм», о котором пишут гештальтисты, существует в сбалансированном состоянии. У него нет никакого интенционального процесса:

Затем возникает небольшой дисбаланс в организме, у него возникает некоторое напряжение. Возникает некоторое насыщение фона (эмоционального, физиологического и т.п.), в этом едва насыщенном фоне едва проступает смутная фигура потребности. Организм и человек формируют интенциональность, т.е. направленность (ноэза) на эту фигуру. Сама едва различимая фигура подразумевает некие объекты, соответствующие фигуре.

На следующей стадии появляется четкое желание. Этот процесс характеризуется насыщенной фигурой на контрастном фоне, формируется однозначное понимание, на что направлено желание, а также ясное понимание, какой объект его может удовлетворить. Организм ощущает явно выраженное напряжение.

Каков сам способ полагания желаемого? Только желать? Мечтать о желаемом? Говорить о нем? На самом деле, на данном этапе способ полагания желания состоит в том, чтобы сформировать саму фигуру, поэтому на данном этапе так важен фон, на котором эта фигура ярко выделится.

Затем идет действие по поиску объекта удовлетворения потребности (рисунок мы пропустим).

А когда объект найден, происходит удовлетворение потребности. Это пик процесса контактирования:

На пике желания, фигура полностью поглощает фон, желание предельно возрастает и становится соразмерным фигуре. В этот момент весь организм включен в употребление объекта потребности. Кстати, это место драмконфликта цикла контакта. Если не удается потребить объект потребности, то либо должны смениться сами объекты, либо способы их получения, либо способы полагания желаемого. Мы можем для себя решить, что мы этого больше не желаем, либо отрицать онтологический факт существования желаемого, либо его отношение к нам. В общем в случае у драмконфликта возможны различные варианты справляться с фрустрированной потребностью. Все эти решения принимаются на уровне мышления (пусть даже слабо выраженного), и значит разрешаются также на уровне мышления. Именно эти решения закрывают для нас целые диапазоны опыта действий по удовлетворению потребностей. Соответственно, в этой зоне находится работа терапевта. Он прослеживает и доводит до осознавания все аспекты принятого когда-то решения клиента, его опасения и прочие сопутствующие интенциональности (иерархию потребностей Маслоу можно ведь рассмотреть в качестве интенциональных процессов, в которые встраиваются текущие).

Однако, если потребность удалось удовлетворить организм снова возвращается в сбалансированное состояние.

Это то как работает интенциональность клиента.

Однако как используется феноменологический метод терапевтом?

Интенциональность терапевтического контакта

Если мы привязали всю структуру и динамику интенциональности к потребностям, то возникает вопрос о потребностях терапевта, запускающих его внимание к «феноменологии» клиента или к его стилю формирования фигур. Т.е. мы должны терапевтический процесс описать не как абстрактную деятельность, а в интенциональном ключе. И тогда, о какой потребности будет идти речь?

По нашему мнению, это потребность в ярких фигурах. Если терапевт прошел свой собственный клиентский путь и выработал стабильный и насыщенный фон, то ему его собственных фигур может быть недостаточно. Просто скучновато. Не хватает ярких эмоций от ярких фигур. К этому может добавляться потребность в интерсубъективных фигурах, т.е. фигурах, удовлетворяющих потребности обоих участников терапевтического процесса. Природу интерсубъективных фигур мы рассмотрим отдельно, как и онтологическую роль этих фигур в жизни человека. Но, именно потребность, во-первых, в клиентских фигурах на своем фоне, а во-вторых, со-бытийность, интерсубъективность этих фигур, символизирующих собой наличие подлинного контакта в отношениях, о которых так любят говорить гештальтисты, по нашему мнению и формирует потребность терапевта в терапии.

Тогда как выглядит сама терапия?

Итак, все начинается со встречи двух людей со своими способами формирования фигур и со своими способами контактирования. Предполагается, что терапевт в силу своей собственной проработки более компетентен в процессе своего собственного контактирования.

Однако и клиент, и терапевт заинтересованы друг в друге и, значит, играют роль интенциональных объектов друг друга. Как минимум клиент поставляет терапевту яркие фигуры и деньги, а терапевт клиенту нужен для помощи в формировании тех самых ярких фигур.

Главное, что понимает терапевт, когда «выходит» на клиента, - это то, что ситуация, в которой он оказался, общая, интерсубъективная для них обоих. В силу своей осведомленности он фиксирует общую фигуру, проблемы в ее формировании, и свою сессию для себя рассматривает как цикл контактирования.

Для наглядности терапевтический контакт гештальт-терапевта и клиента мы редуцируем до контраста фигуры и фона (если будем исходить из того, что яркая фигура, т.е. ясная и понятная фигура может становиться такой только на контрасте с фоном). В нашем примере клиент приходит к терапевту, не имея четкого интенционального процесса, т.е. не умея выделять интенциональный объект (объект, удовлетворяющий потребность) из ненасыщенного аморфного фона. Интенциональный процесс (процесс выделение фигуры на фоне) затруднен аморфными и неконтрастными фигурой и фоном.

Терапевтическая работа состоит в том, что наш терапевт сам своей деятельностью задает яркий фон (например, сидит и ничего не делает, молчит и внимательно смотрит на клиента или наоборот занят своим делом и никак не реагирует на клиента). В общем клиент вынужден обратить на себя внимание и как-то на этом фоне выделить свою фигуру.

Терапевт обращает внимание на способы формирования фигуры клиентом. Постоянство и частота терапевтических встреч позволяет клиенту поддерживать выделенность его фигур. Клиент и терапевт еще не встретились. Терапевт обеспечивает клиенту стабильный фон за счет своей устойчивости в пребывании в состоянии без своей фигуры. Заметьте, клиент предстает перед терапевтом как поставщик фигур в стабильный фон контакта терапевта. Но это странное взаимодействие, поскольку один создает для другого фон, а второй для первого фигуру, оказывается, что их собственные интенциональные объекты являются элементами единого и общего интенционального процесса. Помимо фигуры терапевт поставляет клиенту рефлексию, определяющую границу между фигурой и фоном. Причем интенциональность терапевта (клиент – поставщик денег) служит строгости терапевтического процесса – клиент платит за внесение своих фигур в стабильный фон терапевта.

Но для самостоятельного существования без терапевта, который на своих сеансах поддерживает стабильность фона, терапевт учит клиента стабилизировать его собственный фон. Этот фон становится фигурой терапевтических сессий. Происходит это тогда, когда сам клиент ощущает слабость и нестабильность своего фона и делает его фигурой.

Естественно, предположить, что затем сам интенциональный процесс (мерцание фигуры и фона) клиента становится фигурой терапевтических отношений.

Наконец, финальная стадия отношений терапевта и клиента, когда они оба участвуют в формировании интерсубъективного фона и фигуры. Клиент и терапевт встретились как два человека с самостоятельным интенциональным процессом в едином интерсубъективном процессе. У клиента больше нет необходимости формировать свои фигуры с помощью терапевта. Терапевт больше не компенсирует работу с чужой фигурой за счет денег клиента.

Примерно так можно связать процесс формирования фигуры в фоне со структурой интенциональности.

Заметим лишь, что ничто не мешает рассматривать интенциональный процесс объектных отношений, описанный в предыдущем посте в отношении психоанализа, предпосылочным относительно того, что описано в гештальт-терапии.

Итак, как мы выяснили, за феноменами должны стоять ноумены, некие идеальные сущности, которые воплощаются в конкретных проявлениях.

Также мы выяснили, что собственно феномены мы сможем выделить тогда, когда в них фиксируется интенциональность нашего сознания, когда к смыслу предмета мы добавляем акт его полагания.

Возникает вопрос: что выражают феномены в психотерапевтических подходах, которые относят себя к феноменологическим?

Экзистенциально-феноменологическая психотерапия и экзистенциальная философия

Существует целый ряд направлений психологии, психиатрии и психотерапии, которые особо подчеркивают свою ориентацию на феноменологический метод. Причем под ним представители этих направлений понимают в принципе не совсем ноэмато-ноэтическую корреляцию, а феноменальный статус человеческого существования. Если вчитаться в их тексты, станет понятно, что некоей единой методологической базы у них нет, а философские взгляды на экзистенцию у них у всех формировались под влиянием разных идей разных философов.

При колоссальном разнообразии и разношерстности различных школ экзистенциальной психотерапии я бы выделил всего два основания, которые объединяют их всех.

- Понимание феномена как самостоятельного сущего.

- Подлинное и неподлинное существование.

- Понимание феномена как самостоятельного сущего.

Принципиальная особенность применения феноменологического метода Хайдеггером состояла в том, что он различал феномены и явления. Тот самый феномен, про который мы писали выше, за которым скрывается ноумен, Хайдеггер назвал явлением, а вот собственно феномен по Хайдеггеру отличается от явления именно тем, что за ним ничего не стоит. Для него феномен – это "то, что себя обнаруживает" или в более точном определении это звучит как "себя-в-самом-себе-обнаруживающее". Анализируя в этом залоге феномены человеческого существования ранний Хайдеггер и построил всю свою экзистенциальную аналитику. На этой предпосылке строятся все версии экзистенциальной терапии, включая клиентоцентрированную психотерапию Карла Роджерса, которая традиционно к экзистенциальным направлениям не относится.

Итак, суть этого подхода состоит в том, чтобы относится к клиенту и его существованию как к самостоятельному сущему, как это делал Роджерс. Клиенту не навязывается никаких норм «здорового» существования. А сам метод эмпатии просто дает возможность человеку вслушаться в самого себя, проясняя различные аспекты собственного существования. Тем самым достигается терапевтический эффект – и-з и внутри- самого конкретного человеческого существования.

В случае Хайдеггера, применение феноменологического метода к анализу индивидуального человеческого существования, привело к детальному описанию различных аспектов существования человека (в книге «Бытие и время»). Насколько я понимаю, наличие всех этих аспектов в поле сознания человека дает ему то самое подлинное существование, которое и является целью терапии. Соответственно, методически правильно было бы двигаться по всем этим аспектам (ниже мы опишем их подробно) и именно это гарантировало подлинность существования человека как некую норму здоровья.

По поводу структуры человеческого существования, описанного Хайдеггером, есть один методологически хулиганский вопрос: методически правильное применение феноменологического метода к анализу существования без чтения «Бытия и времени» приведет ли к аналогичным выводам, что описаны в книге? Будет ли феноменологическое описание сущего японца совпадать с таковым европейца и зависит ли конкретное существование человека (или дазайн) от его веры, мировоззрения, психодинамического опыта и т.п.?

К сожалению, по моему мнению, задаваясь именно этими вопросами многие авторы и приходят к неким несомненным 3 – 4-м экзистенциальным данностям (смертность человека, одиночество, свобода и бессмыслие – по Ялому, например), над принятием которых клиентом в дальнейшем и идет работа на сессиях. Тем самым выхолащивается все структурное единство и многообразие человеческого сущего, описанное Хайдеггером. И тогда феноменологический метод становится прежде всего той самой дескриптивной дисциплиной терапевта, которая относится скорее к клиническому, а не феноменологическому подходу. В эту дисциплину клиента не очень посвящают, а основная психотерапевтическая работа состоит в том, чтобы столкнуть человека с этими экзистенциальными данностями. Т.е. в том, чтобы познакомить клиента с реальностью и помочь ему выдержать напряжение, связанное с принятием этой нелицеприятной реальности.

Чего тем самым хотят добиться экзистенциальные психотерапевты? Они считают, что невротичность существования человека, как попытка уйти от принятия реальности, погружает его в мир неподлинного существования. В этой установке как это ни парадоксально присутствует та самая предпосылочность (что подлинное бытие есть прежде всего экзистенциальные данности), от которой как от элемента естественной установки старались избавиться основатели феноменологии.

- Подлинное и неподлинное существование.

Мы попробуем увидеть позже, какую схему существования человека рисует нам Хайдеггер. В его философии большую роль играло различение подлинного и неподлинного существования. Но безоценочное, феноменологическое. Неподлинность существования человеком чувствуется самостоятельно, помните, как Ложное-Я у Винникота. Собственно, с этим чувством и приходит человек к экзистеницальному терапевту. И именно этим объясняется то, что экзистенциальные терапевты считают, что чувствительными к экзистенциальным вопросам являются около 5 – 10 % людей. Отсюда вырастает и основной метод работы экзистенциального психотерапевта – из своего опыта подлинного существования и со-бытия с другим он поддерживает клиента в столкновении с экзистенциальными данностями.

Не имея более глубокого опыта практики экзистенциальной терапии сделаю одно предположительное замечание: мне кажется, что у использования феноменологического метода для экзистенциальной аналитики есть большие перспективы, однако остается неясным, достаточно ли для этого будет прагматических рамок психотерапии.

Ну а теперь давайте кратко рассмотрим феноменальность человеческого существования по Хайдеггеру и разберемся с тем, каким образом в идеале должен работать экзистенциальный аналитик с клиентом (по нашему мнению, конечно). Мне кажется, что все варианты экзистенциального анализа являются частным случаем представленной нами ниже схемы.

Феноменология подлинного человеческого существования

Итак, то, что Хайдеггер показал как объективную аналитику человеческого существования, мы покажем как эталонную структуру “психического здоровья” человека, проживающего подлинную жизнь. Я заранее прошу учесть крайнюю грубость такой работы, я пока не планирую практиковать экзистенциальный анализ Хайдеггера, а само «Бытие и время» последний раз перечитывал очень давно. Мне здесь важнее показать пример самого применения феноменологического метода в анализе структуры человеческого существования. Предлагаю рассматривать изложенный ниже текст как пример метода интерсубъективного анализа самости.

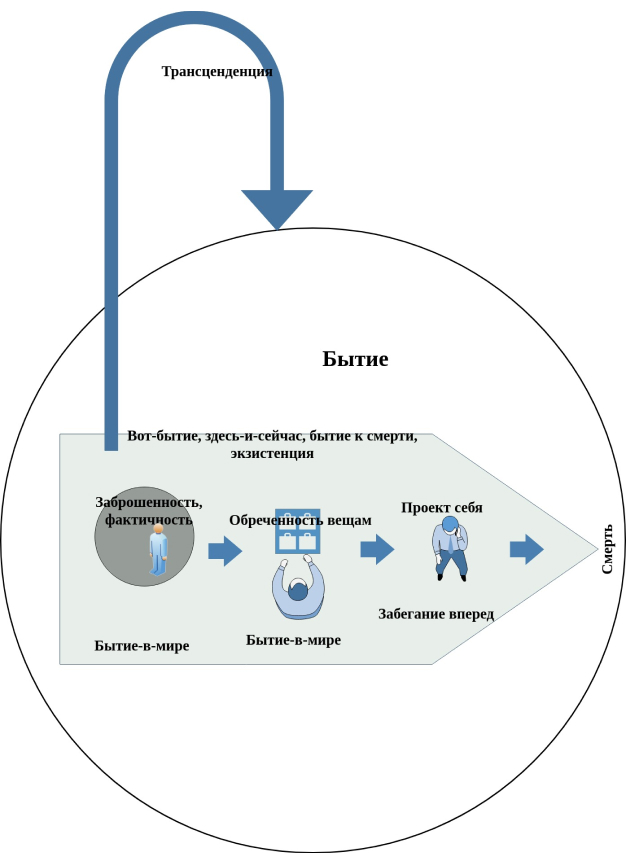

Начнем с того, что по Хайдеггеру человеческое существование можно описать термином Dasein, термином, который одни переводчики переводят как «присутствие», другие как «вот-бытие». Короче – это существование здесь и сейчас в заботе о текущих делах и в ощущении, что мир озабочен вашим существованием.

Человеческое существование – это всегда бытие к смерти – мы знаем, что мы умрем и это знание влияет на нашу жизнь. Если человек очень живо переживает свою конечность и это переживание плотно сопровождает его жизнь, мы можем говорить про его экзистенцию.

Человеческое существование исторично. Что значит, что те или иные события прошлого продолжают влиять на существование. (Сделаем одно важное замечание, именно в факте историчности человеческого существования я вижу истоки нарративного метода в психотерапии). В этом смысле неизменное прошлое, присутствующее теперь характеризуется Хайдеггером как «брошенность» и «фактичность»; настоящее – это «обреченность вещам», с которыми мы только и можем контактировать в настоящем, а будущее – это наш проект, который мы воплощаем своими действиями. (Еще одно замечание на полях: проследите в терапии, насколько все эти функции вот-бытия выполняются вашим клиентом).

Еще раз подчеркнем. Особенностью человеческого существования является его смертность и поэтому, если человек начнет мыслить себя вне своей конечности, скорее как о чем-то наличном и длящимся неизменно во времени – то есть как о вещи, он начинает жить неподлинной жизнью, т.е. жизнью вещи, опыт обращения с которыми у него всегда уже есть. Бытие вещей соблазнительно - вещи вечные и неизменные, а часто еще и красивые (вечные формы воплощаются в изменчивый материал, но суть вещи – ее понятие - есть вечная сущность) затмевает конечность человека. Неподлинное существование – это когда неподлинные вещи затмевают подлинное существование человека к смерти.

В конечном счете и сам человек начинает относится к себе как к одному из ряда неких безликих людей, т.е. как к вещи. В частности, это выражается в том, что человек начинает себя воспринимать как что-то заменимое, как только всего лишь одного из возможных исполнителей социальной роли и т.п.

Время в человеческом существовании движется от смерти к прошлому.

Что в таком случае возвращает человека к подлинности, помимо осознания собственной конечности, свободы и ограниченности?

Да собственно онтологическое вопрошание – трансценденция. Что это такое? Это значит, находясь в своем собственном ограниченном сущем, задаваться вопросом о смысле и причинах бытия в целом. Трансценденция как бы поднимает человека над его собственным существованием на онтологические высоты, с которых он может обозреть свое собственное существование в мире во всей его полноте: конечности, историчности, заботе, одиночестве и т.п. Запомним трансценденцию с этим ее целебным онтологическим мышлением. Трансценденция не прекращает страдания и смертность человеческого существования, но дает нам опыт подлинного существования с полным осознанием всех аспектов собственного существования и смертности тоже, а значит с возможностью прожить свою жизнь в полноте всех этих аспектов существования.

Вот так и выглядит подлинное человеческое существование. Верней его феноменология. Это и есть полноценный контекст существования подлинной самости. Как использовать этот контекст употребления феноменологического метода в психотерапии, например?

Терапевтическое взаимодействие как со-бытие

Начнем с того, что взаимодействие клиента и терапевта ограниченное временем и пространством является самостоятельным видом сущего. И сам факт встречи в этом со-бытии терапевта, имеющего опыт трансценденции, с клиентом, сомневающемся в неподлинном существовании, которым он живет, уже дает уникальный опыт существования.

Обратите внимание вот на что. Если я прав (а я прав), и терапевтическое взаимодействие есть самостоятельное сущее, мы можем подвергнуть его самостоятельному онтическому анализу (т.е. проанализировать не как бытие, а как сущее - разновидность бытия). Вполне феноменологически. А пока такой работы не проделано (если вы знаете тексты про это, напишите мне, пожалуйста), мы будем считать, что экзистенциальная психотерапия будет выглядеть следующим образом.

С какими экзистенциальными данностями терапевтического сущего встречается клиент? Что сессия конечна. Что терапевт работает за деньги. Что его искренность и поддержка ограничены границами сессии, и вы не знаете, он претворяется или нет. Что в принципе психотерапия когда-нибудь закончится. Что есть границы внутри сессии, которые переступать нельзя. Что терапевт работает по запросу и клиент должен с ним прийти и нести за него ответственность. И многое другое. Что сессии не всегда вызывают приятные чувства. Чем все это не экзистенциальные данности. И многое другое. Осознания и встреча с самими этими экзистенциальными данностями терапевтических сессий само по себе дает прекрасный терапевтический опыт, который можно экстраполировать и на более сложные и «опасные» темы.

Но с точки зрения внешнего (супервизорского) взгляда на взаимодействие клиента и терапевта можно предположить, что работа терапевта состоит в том, чтобы с одной стороны обратить внимание клиента на все экзистенциальные данности его существования, а в другом, что он своим со-бытием, т.е. тоже присутствуя в этой общей для них ситуации, своим существованием стал опорой клиенту в его переживании всех реальных аспектов его существования.

В итоге терапии мы получаем событие терапевтического сущего, когда ко всем аспектам собственной экзистенции добавляется способность опираться и признавать ограничения терапевтического сущего двух людей.

Примерно так, через феноменологию общего терапевтического со-бытия работает феноменологический метод в экзистенциальном анализе.

Заключение

Мне кажется, мы достаточно подробно разобрали как феноменологический метод работает в психотерапии. Я показал, что феноменологический метод в единстве своей структуры в разных версиях в первую очередь касается понятия самости. Поэтому мы можем смело методически корректное применение феноменологического метода отнести к психотерапии самости. И на этом пути активно использовать наработки как философии, так и психотерапии.

Также мы заметили, что в том, что касается психотерапии скорее нужно не различать различные психотерапевтические школы и применение в них феноменологического метода, а клиническую и феноменологическую парадигму в психотерапии.

Эту статья я писал прежде всего для того, чтобы самому свести в единую картину многочисленные элементы феноменологического метода, разбросанные по разным психотерапевтическим школам и подхода. Меня как философа категорически не устраивала теоретическая проработка вопросов применения феноменологического метода в психотерапии. И поэтому я построил теоретическую картину, описанную выше. Это то, на что я опираюсь в своей психотерапевтической и коучинговой практике. Если это поможет еще хоть кому-то в его практике, то будет здорово.

Похожие материалы

Похожие объявления